邪魔がはいる

テレビでさかんに宣伝をみかけるようになったし、あ〜Angel(1999, Creator:Joss Whedon)のDavid Boreanazがでているのか(好きではないが)、と懐かしさもあって(主役が女性だし。ナンシー・ドリュー系にはやはりひかれる)、Bones(2005, Creator:Hart Hanson)のシーズン1の最初のいくつかを借りて視聴。あまり魅力を感じず、そのあとは借りるのをやめてトランスクリプト・サイトでちょっと雰囲気をフォローする。

別にとりたててgroundbreakingなショーであることを期待しているわけでもなく、ひきこまれるようなキャラクター設定だの、続きをみなくてはいられないようなプロット展開だのさえ、望んではいない。それでも、これは残念。シーズン通してみればまったく違うのかもしれないとはいえ、そういううれしいおどろきもこの先期待はできなさそう。

何より駄目なのが、台詞のはしばしに、微妙にセクシストでホモフォーブで変に「道徳的(倫理的とは違う意味での)」な匂いがただようこと。一気にさめる。セクシストだったりホモフォーブだったりレイシストだったりするキャラクターがいるのはかまわないのだが、ドラマ(なり映画なり)それ自体がそういう価値観に批判的とまでは言わないでもせめて何らかの距離をとってくれないと、それが邪魔になって楽しめない。Sci-Fiだといちおう「現実の世界」とは違うという設定なのでまだしもそういう邪魔をに目をつぶりやすいのだけれど、Bonesの場合はSci-Fiですらないし。

それに加えて、ストーリーやキャラクターにそれほど魅力があるわけでもないのに、台詞がつまらなすぎ。

Joss WhedonのDollhouseに期待しつつ、Firefly(2002, Creator:Joss Whedon)でも見ていればよかった。Fireflyの続き(というよりSerenityの続きになるのか?)つくってくれればいいのに、どうしてあれが1シーズンで終わっちゃってこんなのが続いているんだよ、もう。

Serenity(2005) dir. Joss Whedon

Dollhouse(2008) Creator: Joss Whedon

少し期待をしたVeronica Mars (2004,Creator:Rob Thomas)もシーズン2以降はつまらなくなって終わったし。

そもそも、トランスクリプトに、Chumbawamubaのような一発屋、という台詞があって、これだからアメリカ人はいやなんだよ。言及するならちょっとくらい調べろよ(適当にトランスクリプトを開いて飛ばし読みをしていたので、もしかしたら誤解にもとづく不当な文句かもしれないが)。

'Homophobia' by Chumbawumba

サイレント・ランニング

![サイレント・ランニング (ユニバーサル・セレクション2008年第9弾) 【初回生産限定】 [DVD] サイレント・ランニング (ユニバーサル・セレクション2008年第9弾) 【初回生産限定】 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51bL8Y-2aOL._SL160_.jpg)

サイレント・ランニング (ユニバーサル・セレクション2008年第9弾) 【初回生産限定】 [DVD]

- 出版社/メーカー: ユニバーサル・ピクチャーズ・ジャパン

- 発売日: 2008/09/11

- メディア: DVD

- 購入: 1人 クリック: 13回

- この商品を含むブログ (11件) を見る

Silent Running(1972) dir. Douglas Trumbull

ピクサーの最新作Wall-eの元ネタはこれだという話を読んでいて、ああ、あの映画だ、と思い出して、再視聴。

むかしテレビで一部だけみたことがあって、ストーリーもろくにおぼえていないのに、宇宙にうかぶ緑地の異様さ(木々の背後がみなれた空ではなくなるだけでこれほどまでに光景がちがうのか)と、黙々とその緑地の手入れをする不格好なロボット(ヒューイ&デューイ)、そして息のつまるような孤独感だけが、まざまざと記憶からたちあがってきたのだった。

今になってしらべてみたら、監督のDouglas Trumbullは2001: A Space OdysseyだのBlade Runnerだのも手がけたビジュアルエフェクトの専門家らしく、太陽のかわりに電球で照らし出されたあかるいのかくらいのかわからない緑地がまっくらな虚空にぽっかりとうかびあがっているシーンの、本当に足もとがぬけおちるようなよるべなさの感覚というのか、あれはたしかにそれらの作品に通じるものがあるのかもしれない。

地球最後の森林がどうこうとか、正直そのあたりのメッセージはかなり単純すぎるし、そもそも物語としてはたいしたことはおこらない。主人公の行動もかなり唐突で(いきなり殺すかよ、みたいな)、そういうところは映画としては欠陥なのかもしれない。けれども同時に、物語として背景や心情が書き込まれきらないうちに行動をおこしてしまう、そこまで思い詰めなくてもよさそうなところで思い詰めてしまうという主人公だからこそ、この作品のもつ孤独感がきわだつわけでもあるのだろう。

けれども観客に「孤独」というものをもっともつよく感じさせるのは、宇宙にひとり「森林」と残されるロボットのヒューイだ。ヒューイは自分が孤独だということは知らないのかもしれない。そもそも動植物には囲まれているので、孤独だというのは違うのかもしれない。それでもあのラストシーン、まっくらな宇宙のやみをどこにむかうあてもなく漂うドームのなか、人工照明のもとで黙々と植物に水をやりつづけるヒューイのイメージは、「孤独」とよぶのが一番しっくりくるような不安とかなしみとを、私の中にかきたてる。ヒューイの感じる孤独感ではなくて、すべてがどこにもとめつけられておらず、つながっていないことによる、圧倒的なよるべなさ。孤独という状況。

ちなみに、Wall-eは予告編をみる限りでは、たしかにヒューイ/デューイの面影もあるものの、この目、この首のながさ、この自己紹介の口ぶり(うぉ〜、り〜)、そしてこの手つなぎそぶりは、E.T.だなあ。

ハード・キャンディ

![ハードキャンディ デラックス版 [DVD] ハードキャンディ デラックス版 [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/21CqNwMv3sL._SL160_.jpg)

- 出版社/メーカー: ジェネオン エンタテインメント

- 発売日: 2007/02/23

- メディア: DVD

- クリック: 33回

- この商品を含むブログ (67件) を見る

Hard Candy (2006) dir. David Slade

体調が悪くて仕事にならず、好きな評論家が「これっておすすめ!」と大絶賛だったのを思い出して、気分転換に。

確かにかなりタイトにしあがっていて、無意味なドッキリ(これは苦手)に頼ることなく登場人物の間にうまれる緊張感だけで最後までひきこまれて見てしまうところがある。意外だったのは、公開当時から「痛い」とか「こわい」とか言われていたような記憶があったのだが、全然グロテスクでもないし皮膚感覚的に痛くもない。これは楽勝だ。

というか、そこがおそらくポイントで、「なに大騒ぎしているのよ、たかが玉抜きでしょ」などと思いつつ、余裕でジュースなどをすすりつつ鑑賞する、というポジションを可能にするところが、この映画のおもしろいところなのかもしれない。実際、去勢シーンをある種のクライマックス、見どころとしてピックアップしているレビューも多かったのだが、映画のバランスからいっても(去勢シーンは100分の映画の半ばくらいにはじまり70分あたりには終了してしまう)、クライマックスをそこに見てしまうと「あれ?まだ続くわけ?」という感じになりそう。つまり、映画としても、ひとつのヤマではあってもあくまでも「最後にむけてもりあがっていく過程」として去勢シーンをあつかっている。ということは、この映画が「おもてむき」想定している観客から、去勢シーンで痛みのクライマックスに達してぐったりしてしまうひとびとは、ずれてしまっている。

もちろんそれはあくまでも「おもてむき」であって、そういう観客が「え?」と思うことがこの映画のひとつの目的であるならば、彼らこそがこの映画が想定している観客だということもできるだろう。けれども、「映画をクライマックスまでもりあげるためのディバイスのひとつ」として、レイプシーンだの、(あとからヒーローに助けられるはずの/ヒーローがその死への復讐をしてくれるはずの)女性たちの拷問やら殺害やらのシーンだの、そんなものがごろごろしているなかでは、こういうずらしがちょっと小気味よかったりするのも、事実。

その意味では、少女の側の動機がいまひとつはっきりしないのは、むしろ当然のことかもしれない。ストーリー上は「少女のペドファイルへの報復」という形をとっているにもかかわらず、Hard Candyはその報復を1つの具体的なできごと(犯罪)に結びつけることを避けており、なぜ「この少女が」「この男に」報復するのか、という点は、最後まであきらかにならない。少女は男に、"I am every little girl you ever watched, touched, hurt, screwed, killed"と言うわけで、ここでwatchedが最初に来ていることも象徴的だ。おそらくここで描かれているのは、ひとりのペドファイルに対する制裁ではなく、自分が「みて=さわって=きずつけて=おかして=ころす」立場にあることを疑わない者に対する制裁なのであり、だからこそ、この制裁を(たとえば少女は男の殺した/犯したほかの少女のともだちだった、というような)「この少女」と「この男」との具体的な関係に還元するわけにはいかないのだ。(そのあたりで、この映画はいわゆる「サスペンス」というよりは「ホラー」なのだと思う。)

そもそも少女の側にはっきりした動機があればいいのにと願うのは、それによって観客が少女に多少なりとも共感できるかもしれないと思うからだ。なんといっても男の方はペドファイルであり、実際に手をくだしたかどうかは別にして殺人の現場にいあわせてそれを撮影していたことも最後にはあかされるわけで、少女に感情移入して男の側を憎むことができれば、観客としてはその方があきらかに楽なのだ。

けれども、もちろん、そもそも少女が「制裁」を加えようとしているのは、ペドファイルの男であると同時に、映画を「みて」いる観客(少女の「制裁」に多少なりとも小気味よさを感じた観客をも含めて)であるので、映画としてはそこで観客が少女の側にかんたんに感情移入することを許すわけにはいかない。視線をさえぎるようにフードをかぶった少女がカメラを黙殺して歩きさるラスト・ショットが示しているように、少女は観客との共犯関係を拒否しているのだ。

とはいえ、そうなると、この映画それ自体をとっているカメラと観客の共犯関係はどうなるんだろうか、という話になるわけで、というよりそこがはっきり言えないとこの映画についてはあんまり何も言えていないような気もするのだが、ちょっと今はそこがまとまらない。

あとは、エレン・ペイジ。絶対にゆらがない確信と、追いつめられたような不安定さとが絶妙にいりまじっていて、すごい。

■

Photographer: Digirebelle 〓

License: Creative Commons (by)

Tool for photo selecting: Gigazinize Tools - Image

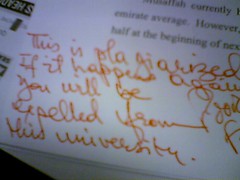

レポートの採点中、どうもこれはと思ったらかなり丸ごとのコピペを発見。

いくつかのサイトにのっていることを、少しずつ順番を変えたり言葉を加えたりしてならべていて、引用元もしめしていないところをみると、普通にかんがえれば、わかっていてやっているとしか思えないのだが、しかし。

ちょっと特殊なかたちで学生があつまっていた授業だったので、この学生はこれが剽窃になると知らずにいるのだろうか、とすこし不安になる。ネットであつめた情報をていねいに並べて、わくわくと提出したのだとしたら、すこし気の毒だ。

かといって、大学の基準では明確に剽窃にあたるレポートを出されて、単位をだすわけにもいかない。

「パラレル・ワールド もうひとつの世界」

東京都現代美術館にて。鑑賞メモ。

一番おもしろかったのはDaniel GuyonnetによるPhenix(2003)というアニメーション作品。人物がひたすら解体>統合をつづけていくのだが、そのよどみのない軽さと、同時に、その軽さによってもたらされるある種の容赦なさとに、目がひきつけられる。解体においても統合においてもなんらの感情をもしめさない単純化された人物が、しかしけっしてとまることなくそのサイクルをつづけていく様子は、解放的でもあり、そしておそろしくもあり。フェニックスにはちがいないのだけれども、「不死鳥」のイメージから通常連想されるようなドラマチックさはまったく見られない。その怖さは、このアニメーションがノンストップでリピート再生されている(ように思えたが、もしかすると10回リピート分くらいみていればちがったのかも)ことによって、さらに強調されていたようにおもう。フェニックス/シシュポス。

それから、Michel Blazyの作品。タイトルを失念。春雨をつかった巨大なけむしのようなもの。カタログによると、「成長や腐敗によって展示中に変化する素材を使い、経過する時間を共有するようなインスタレーションで知られる」人だとのこと。全体にカビっぽい作品ではあったけれども、乾燥春雨って腐敗したりカビたりするんだったろうか。ただ、全体になにかこう、まったくオーガニックとはほど遠い色合いでありつつ、妙に有機的な感触をあたえる作品ではあった。まったく理解できているとは思えないけれども、忘れられない。

内藤礼の「通路」。展示室の中に部屋のようなものが設置されていて、その中に入るのだが、入れば「何か」が見えるという感じではない。縦長の部屋の中には何もなくて、手前と奥に開口部と窓、そして開口部と窓のない残りの二つの壁(こちらが長い方)に手すり。ある意味、まさしく通路っぽい。窓のある壁に水道の蛇口があって、水が流れている(ほんとに流水?と思ってすごい見たけど、液体が流れているのはたしか)。よくわからない。部屋が直方体なのかどうかもわからなくて、中にいるとどうも奥の天井が低いような気がしたり、手すりが床と平行でないようにおもったりするのだが、でも実際のところどうなのかもわからない。とにかく平衡感覚がすこしゆらぐ。水が流れているだけで何もないので、時間の感覚もすこしゆらぐ。ひとが「いる」場であるはずの「部屋」のようなところが、同時に、ひとがそこを通り過ぎていく場である「通路」でもあって、そしてそれは物理的にも少しきしんでいて、けれどもそのきしみの中に「いる」感じ。

肝心のユーグ・レプは、よくわからない。個展に行くか、あるいはもう少し予備知識がないと駄目かも。でもちょっとキャンプ。フラット感が。

■

Photographer: pic fix

License: Creative Commons (by-nc-nd)

Tool for photo selecting: Gigazinize Tools - Image

ストレスのおおい夏だったので「愚痴大会をしよう!」ということで、友人と食事。

まえ向きでも生産的でもない愚痴大会の解毒作用ってばかにならない。いやな気分がたまりはじめた折々に愚痴を言いあえる同業者の友人がいるのは、本当にありがたい。

本が出たら買ってくれるそうだ。ありがとう。表紙はきれいですよ。中身はダメだけど。

Raindance film fesのCM

かわいい。

"Sorry I've completely misread that situation"って謝り方がなんとなくいかにも。

![東京都現代美術館:MOT [パラレル・ワールド もうひとつの世界]](http://kwout.com/cutout/x/w5/v4/x5a_bor_rou_sha.jpg)